『契丹北倭記』の宗女壱与

『洲鮮記』(フェニキア系諸国の新史)に曰く、

「乃ちここに辰の墟を訪う、娜たるかの逸豫台米、民率とともに未合(みまな)と為る。空山に鵑叫んで、風江星令たり。駕してここにその東藩をみるに、封焉(おおい)なる彼の丘。知らず、これ誰なるお。行(みち)に弔人なく、秦城寂として存す。ああ秦迂氏の殷。今将にいづくにあらんとするや。茫々たる萬古詞諓の感、またそぞろに真人の興るをまつのみ」。

訳すと、以下のようになります。

「すなわち、辰国の遺跡を訪ねてこの故地に来た。風にも折れるかのような宗女壱与は、人民と共に王城任那を建てた。人なき山に鵑が叫び、風は入江をよぎって星は冷たい。駕してここにかっての東大国(任那の東潘である辰韓の地を訪れて)観るに、彼方の大丘にはいま何人があるのか。秦城のあとは黙して語らず、道には往古を偲ぶ弔人もいない。ああ辰迂殷の後継者たる辰王国はあとかたもなく、往時は茫々として歳月は去り、またそぞろに興国の真人を待つばかりである」。

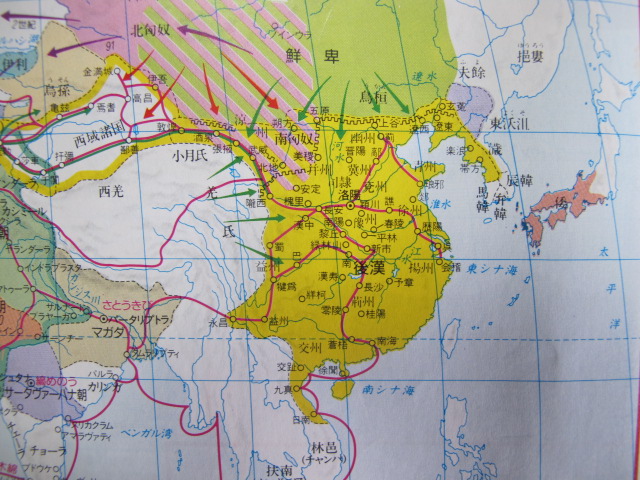

『倭人興亡史』には「宗女イヨが辰国の故地を訪れた」とあります。綏靖妃イヨのことです、綏靖の子・安寧とともに南朝鮮に移動して、狗奴国の孝霊水軍と戦ったことになります。すなわち、このとき壱与は王族たちを率いて、倭人諸国の祭祀センター=任那(対馬・厳原)に移っていたのです。

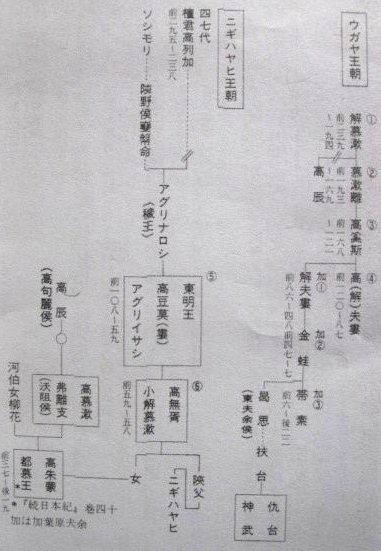

公孫氏(大物主王家)の宗女壱与は卑弥呼が亡くなり邪馬壱国女王となり、ウガヤ王家神武の次男綏靖に嫁ぎ安寧を生み任那(対馬)で倭大王に就位します。ウガヤ王朝(天皇家系)にフェニキア系の公孫氏のピースが嵌め込まれます。